우리는 매일 브라우저에 URL을 입력하고, 익숙하게 웹페이지를 마주합니다. 하지만 그 짧은 순간 동안, 컴퓨터와 인터넷 너머에서는 여러 기술이 유기적으로 작동하고 있습니다. 이 글은 그 과정을 단계별로 차근차근 짚어보려 합니다. 도메인 이름을 IP 주소로 바꾸는 일(DNS)부터, 서버와의 연결(TCP), 요청과 응답이 오가는 방식(HTTP), 그리고 브라우저가 화면을 그리는 과정까지 함께 따라가봅니다.

1. 브라우저 주소창에 www.example.com 입력

브라우저에 http://www.example.com을 입력하고 엔터를 누르면, 웹 요청이 시작된다. 이 단순한 동작은 웹의 작동 원리를 이해하는 첫 단서다. 요청은 이 한 줄의 문자열에서 출발하지만, 그 안에는 서버와 통신하기 위한 핵심 정보들이 담겨 있다.

URL은 어떻게 구성되어 있을까?

입력한 주소는 브라우저가 해석할 수 있는 URL(Uniform Resource Locator) 형식으로 변환된다. 아래는 일반적인 URL의 구조다.

https://www.example.com:443/path/to/resource?key=value#section| 구성 요소 | 설명 |

| https | 스킴(Scheme) – 사용할 프로토콜 결정 |

| www.example.com | 호스트(Host) – 요청 대상 서버의 도메인 |

| :443 | 포트(Port) – 통신에 사용할 포트 번호 |

| /path/... | 경로(Path) – 요청할 리소스의 위치 |

| ?key=value | 쿼리(Query) – 요청에 포함할 파라미터 |

| #section | 프래그먼트(Fragment) – 문서 내 특정 위치 |

브라우저는 이 정보를 해석해 요청에 필요한 모든 설정을 자동으로 준비한다. 사용자는 URL을 입력했을 뿐이지만, 이 단계에서 요청 흐름의 윤곽이 결정된다.

입력과 동시에 시작되는 작업들

브라우저는 URL 해석을 마치면 다음과 같은 작업을 순차적으로 수행한다.

- DNS 조회 – 도메인 이름을 IP 주소로 변환

- TCP 연결 – 대상 서버와 3-way handshake를 통해 연결

- HTTP 요청 전송 – 준비된 요청을 서버로 보냄

이 모든 과정은 눈 깜짝할 사이에 이루어진다. 하지만 각각의 단계는 명확한 역할과 규칙을 가지고 있으며, 문제 해결이나 성능 개선을 위해 반드시 이해하고 있어야 한다.

[ 📌 더 알아보기 ] URL과 URI의 차이

URL은 우리가 흔히 사용하는 웹 주소를 말한다. 하지만 정확하게는 URI(Uniform Resource Identifier)의 하위 개념이다.

- URI는 리소스를 식별하는 모든 문자열을 말한다. URL, URN을 포함한다.

- URL은 그중에서도 리소스의 위치(주소)를 명시한다. 대부분의 웹 주소가 여기에 해당한다.

- URN은 리소스의 이름만 식별한다. 예: urn:isbn:9780131103627

예를 들어, https://www.example.com/index.html은 URL이자 URI이며, urn:isbn:978-3-16-148410-0은 URI이지만 URL은 아니다. 즉, URL은 URI의 한 종류다. 실무에서는 구분하지 않고 쓰는 경우도 많지만, 기술적으로는 구별할 수 있다면 더 정확하다.

2. DNS – 도메인 이름을 IP 주소로 바꾸다

www.example.com이라는 주소는 사람이 읽기 쉽도록 만들어진 이름이다. 하지만 컴퓨터는 이런 문자열을 이해하지 못한다. 실제로 서버에 요청을 보내기 위해서는 숫자로 된 IP 주소가 필요하다. 따라서 브라우저가 가장 먼저 수행하는 일은, 입력한 도메인을 IP 주소로 바꾸는 작업, 즉 DNS(Domain Name System) 조회다.

도메인 이름과 IP 주소

도메인과 IP 주소의 관계는 전화번호부에 비유할 수 있다. 도메인 이름은 사람 이름, IP 주소는 전화번호에 해당한다. 전화번호를 외우기 어려우니 이름으로 저장하듯, IP 대신 도메인을 사용하는 셈이다.

- www.example.com → 93.184.216.34

- google.com → 142.250.206.14

웹 브라우저는 먼저 도메인을 기반으로 IP 주소를 찾은 다음, 해당 주소로 실제 통신을 시도한다.

DNS 조회는 어떤 순서로 이루어질까?

DNS 조회는 성능을 고려해 여러 단계를 거치며, 캐시를 적극 활용한다.

- 브라우저 캐시: 브라우저가 이전 요청에서 IP 정보를 저장하고 있다면, 가장 먼저 이를 사용한다.

- 운영체제(OS) 캐시: 브라우저에 정보가 없으면, 운영체제가 가지고 있는 DNS 캐시를 확인한다.

- 호스트 파일: 일부 시스템은 /etc/hosts(Unix) 또는 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts(Windows) 파일에서 도메인-IP 매핑을 직접 설정할 수 있다.

- 로컬 DNS 서버(주로 공유기나 ISP): 캐시에 정보가 없으면, 네트워크에 설정된 DNS 서버로 쿼리를 보낸다.

- 권한 있는 네임서버까지 순차적 조회: 최종적으로, 루트 → TLD → 권한 있는 네임서버로 이어지는 계층적 구조를 따라가며 IP 주소를 찾는다.

이 과정을 통해 브라우저는 www.example.com이 실제로 어떤 IP 주소를 가지고 있는지를 알아낸다.

[ 📌 실습 ] 도메인 이름의 IP 주소 확인하기

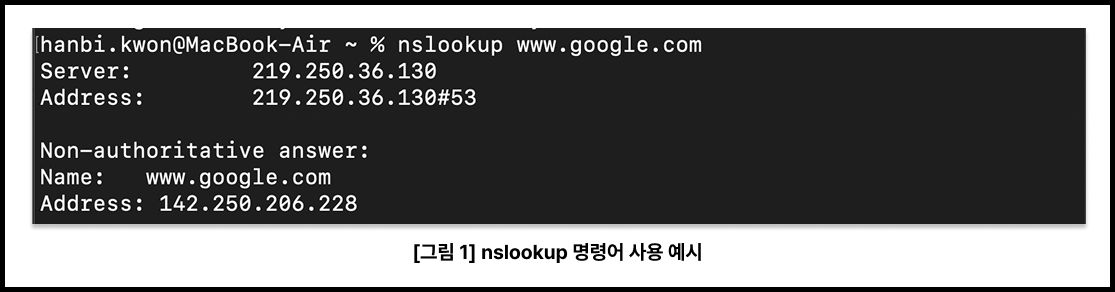

nslookup 명령어

사용 중인 DNS 서버와, 해당 도메인의 IP 주소를 확인할 수 있다.

nslookup www.example.com

- Server: 현재 설정된 DNS 서버

- Address: 조회 결과로 받은 IP 주소

dig 명령어 (Unix/macOS/Linux)

DNS 질의에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다. TTL(Time To Live), 응답 시간, 네임서버 정보 등을 함께 확인할 수 있어 디버깅에 유용하다.

dig www.example.com

- QUESTION SECTION: 질의한 도메인과 타입

- ANSWER SECTION: 응답 IP 주소와 TTL(Time To Live)

- IN A: IPv4 주소를 요청한 것

3. TCP 연결 – 손잡고 대화할 준비

브라우저가 도메인의 IP 주소를 알아낸 뒤, 서버와 실제로 통신하기 위해서는 먼저 TCP 연결을 맺어야 한다. 이 과정은 HTTP 요청을 전송하기 전에 반드시 필요한 절차이며, 데이터를 신뢰성 있게 주고받기 위한 준비 단계다.

왜 TCP 연결이 필요한가?

HTTP는 TCP 위에서 동작하는 애플리케이션 계층 프로토콜이다. HTTP 자체는 연결을 유지하거나, 데이터의 손실 여부를 확인하지 않는다. 대신, 이러한 기능은 전송 계층인 TCP가 담당한다. TCP는 데이터가 순서대로, 빠짐없이, 손상 없이 전달되도록 보장하며, 이를 위해 먼저 3-way Handshake 과정을 거쳐 연결을 수립한다.

3-way Handshake란?

TCP 연결은 다음 세 단계로 시작된다.

- SYN – 클라이언트가 서버에 연결 요청을 보낸다.

- SYN-ACK – 서버가 요청을 수락하고 응답을 보낸다.

- ACK – 클라이언트가 응답을 확인하고 연결 완료를 알린다.

이 과정을 통해 서로 연결 의사를 확인하고, 이후의 데이터 전송은 이 연결을 기반으로 이루어진다.

[ 📌 더 알아보기 ] SYN/ACK는 실제로 어떻게 전송될까?

TCP 연결 과정에서 등장하는 SYN, ACK, FIN 같은 키워드는 단지 개념이 아니라, 실제 패킷의 특정 비트로 설정되어 전송된다. TCP 헤더에는 6개의 플래그 비트가 존재한다:

| 플래그 | 의미 | 예시 |

| SYN | 연결 시작 요청 | 0x02 |

| ACK | 응답 확인 | 0x10 |

| SYN + ACK | 연결 수락 응답 | 0x12 |

이 값들은 TCP 헤더 내에서 이진 데이터로 설정되어, IP 패킷의 payload에 포함되어 전송된다. 이 과정을 눈으로 확인하고 싶다면, Wireshark 같은 패킷 분석 도구를 통해 실제 플래그 비트를 확인해볼 수 있다.

포트 번호는 어디에 사용될까?

IP 주소가 ‘어느 컴퓨터인지’를 나타낸다면, 포트 번호는 ‘그 컴퓨터 안의 어떤 프로그램인지’를 구분한다.

- 80번 포트는 일반 HTTP 요청에 사용된다.

- 443번 포트는 암호화된 HTTPS 요청에 사용된다.

예를 들어 브라우저가 https://google.com에 접속할 경우, 기본적으로 443번 포트를 통해 서버와 TCP 연결을 맺는다.

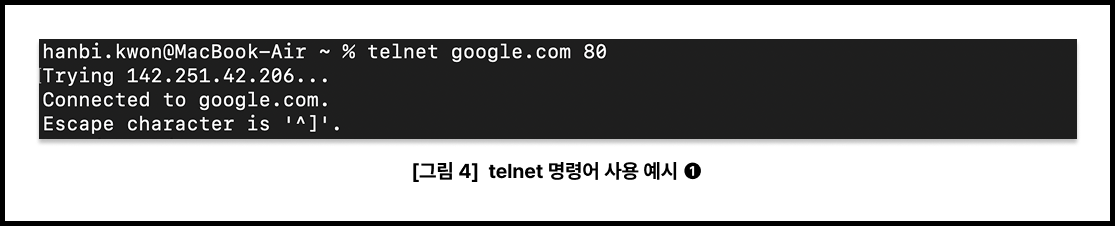

[ 📌 실습 ] telnet으로 TCP 연결 확인하기

터미널에서 telnet 명령어를 사용하면, TCP 연결을 직접 맺고 HTTP 요청을 수작업으로 보낼 수 있다. 이는 브라우저가 자동으로 처리하는 통신 과정을 직접 확인해볼 수 있는 유용한 실습이다.

telnet google.com 80정상적으로 연결되면 다음과 같은 메시지가 출력된다.

이 상태에서 아래와 같은 HTTP 요청을 직접 입력한다. 요청의 끝은 빈 줄(엔터 2번)로 구분해야 서버가 메시지를 완전히 수신한 것으로 판단한다.

GET / HTTP/1.1

Host: google.com

잠시 후 서버로부터 다음과 같은 HTTP 응답이 반환된다.

이 응답은 클라이언트에게 이 주소는 더 이상 사용되지 않으며, www가 포함된 새로운 주소로 이동해야 한다는 사실을 알려주는 것이다. 브라우저는 이 응답을 받으면 자동으로 http://www.google.com/으로 이동하지만, telnet에서는 HTML 텍스트가 그대로 출력된다.

4. HTTP 요청 전송 – 이제 요청을 보낸다

TCP 연결이 성공적으로 맺어지면, 클라이언트는 서버에게 HTTP 요청 메시지를 전송한다. 이는 사용자가 “웹페이지를 보여줘”라고 직접적으로 요청하는 행위에 해당한다. HTTP 요청은 단순한 문장이 아니라, 여러 구조적인 요소로 구성된다.

HTTP 요청의 기본 구조

가장 단순한 HTTP 요청은 다음과 같은 한 줄로 시작된다.

- GET: 요청 메서드(method)로, 서버에게 리소스를 요청한다는 의미다.

- /index.html: 요청 대상 경로. 루트가 아니라 특정 페이지나 파일을 요청할 수도 있다.

- HTTP/1.1: 사용하는 HTTP 버전을 명시한다.

이 요청 줄 다음에는 다양한 헤더(header) 들이 이어진다.

대표적인 HTTP 요청 헤더

HTTP 헤더는 요청에 추가 정보를 담기 위해 사용된다. 대표적인 헤더는 다음과 같다:

- Host: 요청 대상의 도메인. HTTP/1.1부터 필수다.

- User-Agent: 사용자의 브라우저 종류나 버전을 서버에 전달한다.

- Accept: 클라이언트가 수용할 수 있는 응답 콘텐츠 타입을 명시한다.

헤더는 요청을 더 구체적으로 만들고, 서버가 상황에 맞는 응답을 제공할 수 있게 도와준다.

HTTP는 무상태(stateless), 비연결성(connectionless) 프로토콜이다

HTTP의 중요한 특징 중 하나는 무상태(stateless) 라는 점이다. 각 요청은 독립적으로 처리되며, 서버는 이전 요청의 맥락을 기억하지 않는다. 또한 HTTP는 비연결성(connectionless) 이다. 요청-응답 사이에는 TCP 연결이 유지되지만, 응답이 끝나면 연결은 기본적으로 종료된다. (물론 Keep-Alive 같은 옵션으로 연결을 유지할 수도 있다.) 이 두 특성 덕분에 HTTP는 가볍고 단순한 구조를 유지할 수 있지만, 로그인 상태 유지나 세션 처리 같은 기능은 별도의 기술(Cookie, Session, Token 등)로 구현해야 한다.

[ 📌 실습 ] curl로 HTTP 요청 직접 보내보기

curl 명령어는 HTTP 요청을 테스트할 때 매우 유용한 도구다. 다음 명령어를 입력하면, 서버에 HTTP 요청을 보내고 응답 헤더와 본문을 확인할 수 있다.

curl -i http://google.com- -i 옵션을 붙이면, HTTP 응답의 헤더와 본문이 함께 출력된다.

- 브라우저가 하는 요청 전송 및 응답 수신 과정을 직접 관찰할 수 있다.

실행 결과는 다음과 같다.

- HTTP/1.1 301 Moved Permanently: 요청한 URL이 영구적으로 이동되었음을 의미한다.

- Location: 클라이언트는 http://www.google.com/으로 이동해야 한다.

- Content-Type: 응답 본문은 HTML이며 UTF-8로 인코딩됨.

- Cache-Control: public, max-age=2592000: 해당 응답을 30일 동안 캐시할 수 있음.

응답의 하단에는 HTML 형태의 안내 메시지도 포함되어 있다. 브라우저는 이 메시지를 기반으로 자동 리디렉션을 수행하지만, curl에서는 이 내용을 텍스트 그대로 확인할 수 있다.

5. 서버 처리 – 요청을 받고, 응답을 만든다

브라우저가 HTTP 요청을 전송하면, 그 다음부터는 서버의 차례다. 서버는 요청을 수신하고, 내부에서 동작하는 웹 애플리케이션 로직을 통해 적절한 응답을 생성한다. 이 과정은 마치 주문을 받은 주방이 요리를 준비하는 일련의 작업처럼 구성된다.

요청 → 라우팅 → 컨트롤러 → DB → 응답

일반적인 웹 서버의 내부 처리는 다음과 같은 순서로 진행된다:

- 요청 수신: 서버가 클라이언트의 HTTP 요청을 포트(예: 80, 443)에서 수신한다.

- 라우팅(Routing): 요청된 URL 경로에 따라 내부 처리 흐름을 결정한다. 예: /login, /products/1

- 컨트롤러(Controller): 해당 요청을 처리할 비즈니스 로직을 수행하는 핵심 코드가 실행된다.

- DB 접근: 필요하다면 데이터베이스에서 데이터를 조회하거나 저장한다.

- 응답 생성: 최종적으로 HTML, JSON, 이미지 등 클라이언트가 요구한 형식의 응답을 만들어 반환한다.

이 모든 작업은 일반적으로 수 밀리초 안에 수행되며, 사용자는 단 몇 초 안에 결과를 받아보게 된다.

[ 📌 예시] HTTP/1.1 200 OK + HTML 응답

- HTTP/1.1 200 OK: 요청이 정상적으로 처리되었음을 나타내는 상태 코드

- Content-Type: 응답 본문이 HTML 형식임을 명시

- Content-Length: 응답 데이터의 바이트 크기

클라이언트는 이 응답을 받아 브라우저 화면에 렌더링하고, 사용자는 요청한 웹페이지를 눈으로 확인하게 된다.

6. HTTP 응답 수신 – 서버의 답변을 받다

클라이언트가 보낸 요청이 서버에서 처리되면, 이제 서버는 그 결과를 담은 HTTP 응답을 반환한다. 이는 사용자에게 돌아오는 답장이며, 응답 메시지는 크게 세 부분으로 구성된다: 상태 줄, 헤더, 본문이다.

상태코드(Status Code) – 요청 결과를 숫자로 말한다

HTTP 응답 메시지의 첫 줄에는 항상 상태 코드가 포함된다. 이 숫자는 서버가 요청을 어떻게 처리했는지를 한눈에 요약한다.

| 상태 코드 | 의미 |

| 200 | 성공 (OK) |

| 301 | 리디렉션 (Moved Permanently) |

| 404 | 요청한 리소스를 찾을 수 없음 |

| 500 | 서버 내부 오류 |

응답이 2xx 범위라면 성공, 3xx는 리디렉션, 4xx는 클라이언트 오류, 5xx는 서버 오류로 분류한다.

헤더(Header) – 응답의 속성을 정의한다

상태 코드 아래에는 여러 개의 헤더가 붙는다. 이들은 클라이언트가 응답을 어떻게 해석해야 할지를 알려준다.

- Content-Type: 응답 본문의 데이터 형식을 명시한다. (HTML, JSON 등)

- Content-Length: 바이트 단위로 응답 본문의 크기를 표시한다.

- Cache-Control: 이 응답을 클라이언트 또는 중간 캐시가 얼마나 오래 저장할 수 있는지를 지정한다.

바디(Body) – 실제 데이터가 담긴 부분

HTTP 응답의 마지막 부분은 본문(Body) 으로, 사용자가 실제로 보거나 사용할 수 있는 데이터가 여기에 포함된다. 예:

- HTML: 브라우저에 렌더링되는 웹 페이지

- JSON: 프론트엔드 애플리케이션에서 활용할 API 응답

- 이미지, 영상 등 바이너리 콘텐츠

응답 본문의 형식은 Content-Type 헤더에 따라 해석 방식이 달라진다. 예를 들어 application/json이면 자바스크립트 객체로 파싱하고, text/html이면 브라우저 화면에 렌더링한다.

이 메시지는 HTTP의 전형적인 성공 응답이며, 브라우저는 본문에 포함된 HTML을 렌더링해 사용자에게 웹페이지를 보여준다.

7. 브라우저 렌더링 – 이제 화면에 나타난다

HTTP 요청과 응답이 오가는 모든 과정을 거쳐, 마침내 사용자의 브라우저는 응답받은 HTML을 화면에 시각화한다. 이 과정을 렌더링(Rendering)이라고 하며, 웹페이지가 “눈에 보이기까지”의 전환점이기도 하다.

렌더링 엔진의 주요 처리 과정

브라우저의 렌더링 엔진은 다음과 같은 단계로 웹페이지를 그려낸다:

- HTML 파싱 → DOM 생성: 서버로부터 받은 HTML을 파싱하여 문서 객체 모델(DOM)을 구성한다.

- CSS 파싱 → CSSOM 생성: HTML 내 포함된 <style> 태그나 외부 CSS 파일을 파싱해 CSSOM(CSS Object Model)을 만든다.

- 렌더 트리(Render Tree) 구성: DOM과 CSSOM을 결합해 화면에 표시될 요소들을 정리한다.

- 레이아웃(Layout): 각 요소가 화면에서 차지할 위치와 크기를 계산한다.

- 페인팅(Paint): 최종적으로 화면에 픽셀을 찍어 콘텐츠를 시각적으로 표시한다.

- JS 실행: 자바스크립트는 HTML/CSS 파싱 도중 blocking 요소로 작용할 수 있으므로, 실행 시점과 방식이 성능에 영향을 준다.

브라우저는 여러 리소스를 병렬로 요청한다

HTML을 파싱하던 중 <link>, <script>, <img> 태그 등을 만나면, 브라우저는 CSS, JS, 이미지 등 외부 리소스를 비동기적으로 병렬 요청한다. 이 덕분에 페이지는 빠르게 그려질 수 있지만, JS의 실행 위치나 CSS의 적용 순서에 따라 렌더링 속도와 사용자 경험이 크게 달라진다.

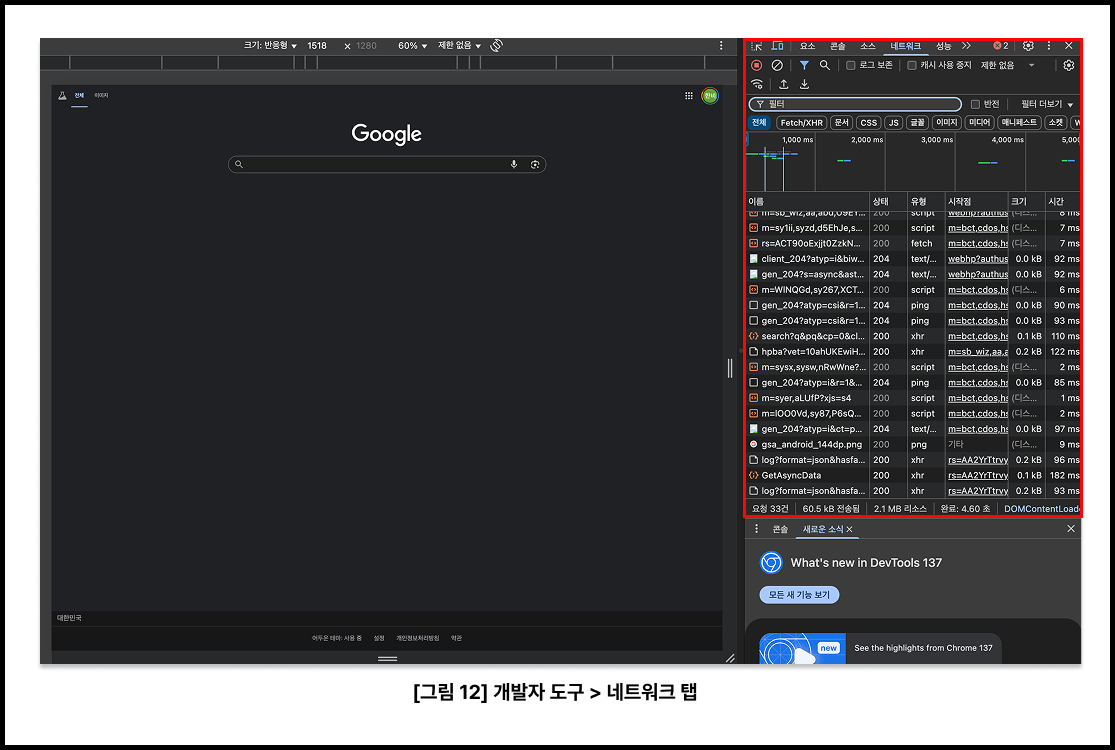

[ 📌 실습 ] DevTools로 렌더링 과정 관찰하기

Chrome 브라우저에서 F12 또는 Cmd + Option + I를 눌러 개발자 도구(DevTools)를 연다.

Network 탭

페이지를 새로고침하면, 각 리소스가 언제 어떤 순서로 요청되고 응답되었는지를 확인할 수 있다. Waterfall 뷰를 보면 요청-응답 타이밍과 병렬 처리 구조를 시각적으로 파악할 수 있다.

Performance 탭

렌더링 단계, JS 실행 시간, 레이아웃 계산 등의 시간 소모를 추적할 수 있다.

이러한 도구를 활용하면 단순히 결과를 확인하는 데서 나아가, 브라우저 내부의 처리 방식과 성능 병목 구간까지 분석할 수 있다.

부록. HTTP/2, HTTP/3에서는 뭐가 달라졌을까?

우리가 지금까지 본 흐름은 모두 HTTP/1.1 기준이다. 하지만 최신 웹은 더 빠르고 효율적인 HTTP/2, HTTP/3를 점점 더 많이 사용하고 있다.

HTTP/1.1은 1997년에 표준화되었다. 이후 웹의 복잡도와 트래픽 양이 폭발적으로 증가했지만, 여전히 많은 웹 서비스가 HTTP/1.1 위에서 돌아간다. 그러나 페이지 내 리소스가 수십, 수백 개에 달하는 오늘날의 웹 환경에서는 성능 병목이 발생하기 쉽다. 이를 해결하기 위해 등장한 것이 HTTP/2와 HTTP/3이다.

HTTP/1.1 – 순차적 요청의 한계

HTTP/1.1은 하나의 TCP 연결에서 한 번에 하나의 요청/응답만 처리한다. 이를 보완하기 위해 브라우저는 최대 6개까지 TCP 연결을 병렬로 여는 등의 방식으로 우회했지만, 근본적인 성능 문제는 여전하다.

HTTP/2 – 다중화(Multiplexing)와 헤더 압축

HTTP/2는 기존 TCP를 그대로 사용하면서, 프로토콜 구조를 혁신적으로 바꾸었다.

- Multiplexing: 요청 순서에 묶이지 않기 때문에 HOL(Head-of-Line) Blocking 문제가 줄어든다. 하나의 TCP 연결 위에서 여러 요청과 응답을 동시에 처리할 수 있다.

- Header 압축 (HPACK): 중복되는 헤더 정보를 효율적으로 압축해, 트래픽 크기를 줄인다.

- Server Push: 클라이언트가 요청하지 않아도, 서버가 미리 리소스를 보내주는 기능도 지원한다.

이 덕분에 웹페이지 로딩 속도는 체감할 만큼 빨라지고, 서버 자원 사용도 줄어든다.

HTTP/3 – TCP를 버리고, UDP 기반 QUIC 채택

HTTP/3는 아예 전송 계층 자체를 변경했다. 기존의 TCP 대신, Google이 개발한 QUIC이라는 프로토콜을 사용하며, 이는 UDP 기반이다.

- 0-RTT 연결 수립: 한 번 연결한 클라이언트는 다음 연결 시 왕복 지연 없이 바로 통신을 시작할 수 있다.

- TLS 내장: QUIC은 암호화(TLS 1.3)를 전송 계층에 기본으로 통합해, 보안 설정과 연결 수립을 더 빠르게 수행한다.

- TCP의 HOL Blocking 완전 제거: TCP는 한 패킷만 손실돼도 전체 전송이 지연되지만, QUIC은 스트림 단위로 독립 처리해 지연 없이 복구할 수 있다.

요약 비교

| 항목 | HTTP/1.1 | HTTP/2 | HTTP/3 |

| 전송 방식 | TCP | TCP | UDP (QUIC) |

| 다중 요청 | × | O (Multiplexing) | O |

| 헤더 압축 | × | O (HPACK) | O (QPACK) |

| 연결 속도 | 느림 | 빠름 | 매우 빠름 (0-RTT) |

| HOL 문제 | 심각 | 일부 해결 | 거의 없음 |

참고한 자료

1. [도서] 데이빗 고울리,브라이언 토티,마조리 세이어,세일루 레디,안슈 아가왈 (지은이), 『HTTP 완벽 가이드』, 인사이트, 2014

HTTP 완벽 가이드 : 알라딘

HTTP 규약이 어떻게 동작하고 웹 기반 애플리케이션을 개발하는 데 어떻게 사용하는지 설명한다. 하지만 이 책은 단순히 HTTP에 대해서만 다루지는 않는다. HTTP가 효율적으로 동작하도록 함께 사

www.aladin.co.kr

2. [도서] 미야타 히로시, 『그림으로 공부하는 TCP/IP 구조』, 제이펍, 2021

그림으로 공부하는 TCP/IP 구조 : 알라딘

네트워크에 조금이나마 관심이 있던 분들이라면 OSI 7 레이어와 같이 다소 복잡하게 느껴지는 용어를 이해하기 위해 규칙을 무작정 암기하려 했던 경험이 있을 것이다. 하지만 이 책은 암기를 통

www.aladin.co.kr

3. [강의] 모든 개발자를 위한 HTTP 웹 기본 지식, 김영한, 인프런

모든 개발자를 위한 HTTP 웹 기본 지식 강의 | 김영한 - 인프런

김영한 | , [사진] 📣 확인해주세요!본 강의는 자바 스프링 완전 정복 시리즈의 세 번째 강의입니다. 우아한형제들 최연소 기술이사 김영한의 스프링 완전 정복 로드맵을 먼저 확인해주세요. (바

www.inflearn.com